Кокандский краеведческий музей

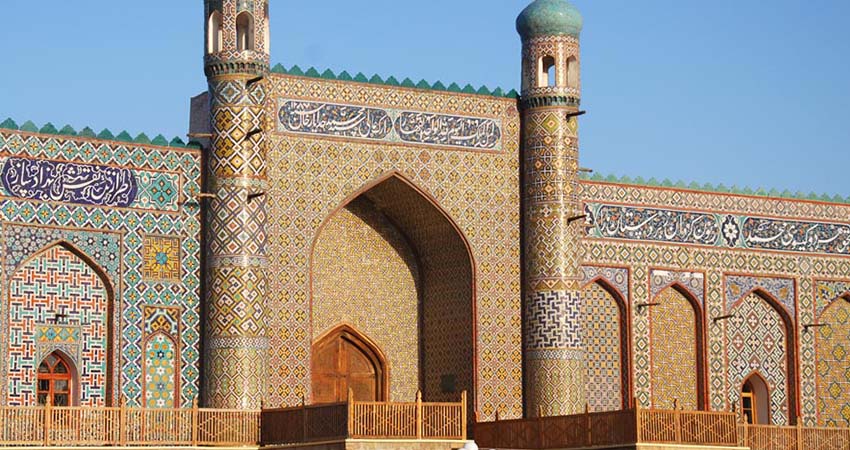

Кокандский краеведческий музей — один из старейших в Узбекистане. Музей был открыт в 1925 году в бывшем дворце кокандского правителя Худоярхана. Комплекс «Урда» был построен в середине XIX в. В этом памятнике народного зодчества гармонично сочетаются многие виды традиционного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву и ганчу, изразцовое искусство.

Дворцовый фасад с четырьмя минаретами украшен мозаикой из цветной керамики. К главному входу ведет широкий пандус, а входные ворота дворца — настоящий шедевр резьбы по дереву. Купольное помещение дарвоза-хоны украшено крупным ганчевым узором. В убранстве тронного зала Худоярхана были применены все виды традиционного прикладного искусства, а потолок украшен 14-ю резными углублениями — хавзаками с золотистыми узорами. Большой парадный двор «Урды» с трех сторон окружен айваном, своды которого поддерживают 21 резная колонна.

Дворец Худоярхана является свидетелем всех важнейших событий, которые происходили в Коканде. В 1876 году в Коканд вошли царские войска, захватили дворец. Когда ханство пало, во дворце расквартировался русский гарнизон. В тронном зале расположилась православная церковь, были открыты мужская и женская приходские школы. После Октябрьской революции, в 20-е годы, здесь расположилось правление «Кошчи», союза бедняков-крестьян. В 1924 году во дворце была открыта сельскохозяйственная выставка Ферганской области, а через год в 1925 году на базе этой выставки решено было открыть музей. В годы Второй мировой войны здесь располагался военный госпиталь. Музей состоит из шести отделов: Отдел истории, Отдел искусства, Отдел современной истории, Отдел природы, Отдел научно-просветительской и массовой работы, фонды.